Quell’anno avevamo approntato una bella compagine. I nuovi arrivati si erano integrati alla perfezione, facendo fare un salto di qualità a tutti i reparti. Ci apprestavamo ad affrontare il campionato con ottime prospettive, pur se nel difficile girone esterno. A metà dell’andata eravamo già nelle posizioni di testa della classifica.

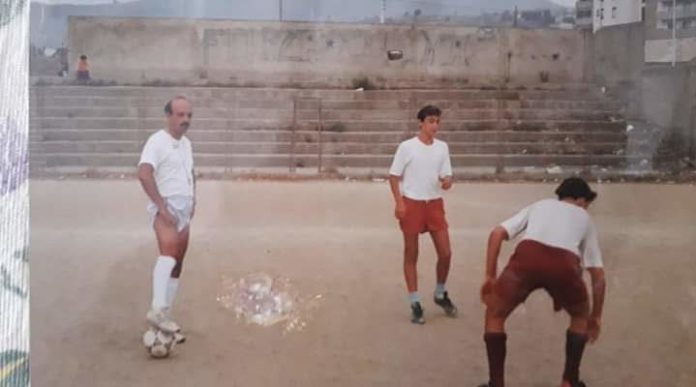

Partita in trasferta in un piccolo centro della costa. Si trattava di una squadra scorbutica, difficile da battere specialmente tra le mura amiche. Il terreno di gioco si trovava allora alle spalle della stazione ferroviaria. Oggi non esiste più, al suo posto è sorta un’area di socialità. All’epoca quel rettangolo sabbioso era un campo ostico dove si socializzava molto poco.

La gara si era presto infiammata di scontri e provocazioni continue, per farci perdere la concentrazione e prendere il sopravvento con le buone o con le cattive. L’arbitro, per non disturbare, si faceva rigorosamente i fatti suoi. Doveva aver valutato che il rimborso spese non valesse eroismi di sorta e quindi lasciava fare.

Le entrate dei locali si incattivirono. In particolare i tackle dello stopper, un difensore rude, di tecnica approssimativa che non gradiva di essere saltato continuamente in dribbling dal nostro centravanti, un ragazzetto smilzo e sgusciante come un’anguilla.

Proprio non gli riusciva mai di anticiparlo.

All’ennesima finta gli entrò a piè pari sulle caviglie e lo fece volare in aria. Il poverino ricadde pesantemente di schiena sulla terra battuta e lì rimase, tramortito. L’arbitro in quel preciso momento stava raccogliendo margherite e, meschino, non si accorse dell’accaduto.

Il gioco continuò come se nulla fosse.

Ma al centrale quel nove per terra dava fastidio. Disturbava l’iconografia della contesa, questo dovette pensare quel simpaticone che nobilitava quella domenica di calcio. In un attimo prese l’infortunato da maglietta e pantaloncini e lo scaricò come un sacco di patate al di là della linea di delimitazione del fallo di fondo. Successe un quarantotto.

Il gesto proditorio accese una rissa colossale che coinvolse i ventidue in campo nonché gli spettatori sugli spalti. Come fu e come non fu arrivammo alla fine della partita, malmenati ma non sconfitti.

Il ritorno si giocò in campo neutro perché nel frattempo il nostro terreno era stato squalificato per altre questioni che i nostri tifosi non avevano voluto trascurare. Nonostante non fossimo propriamente a casa nostra fu approntato ugualmente un comitato d’accoglienza per la squadra rivale. Anzi, specificatamente per quello stopper che tanto ci aveva deliziati all’andata. Ma lui, saggiamente, quella domenica non si fece vedere. Gli ospiti si presentarono giusto in undici, quelli che dovevano giocare più l’allenatore e l’accompagnatore, s’intende.

La mancanza dell’ospite d’onore fece sì che la partita si svolgesse in maniera assolutamente pacifica. Con grande padronanza del gioco rifilammo loro tre gol senza nemmeno forzare e, soprattutto, senza intimidazioni di nessun genere. Al fischio finale strinsi la mano all’arbitro e mi avviai verso gli spogliatoi.

Nel cerchio di centrocampo qualcuno mi batté sulla spalla. Era il capitano avversario con il quale avevo battagliato in marcatura per tutta la partita. Si trattava di un gran bel giocatore, un vero atleta anche se ormai maturo, che aveva militato persino tra i professionisti in Sicilia. Nell’ambiente lo conoscevamo tutti, di fama.

Mi porse la mano e guardandomi serio fece: «Numero otto, oggi ci avete dato una lezione!»

Uno dei più bei ricordi, gelosamente custoditi, della mia variegata parabola calcistica.

Nino Cervettini